voneinander und miteinander Sprachen lernen und erleben

Eingabehilfen öffnen

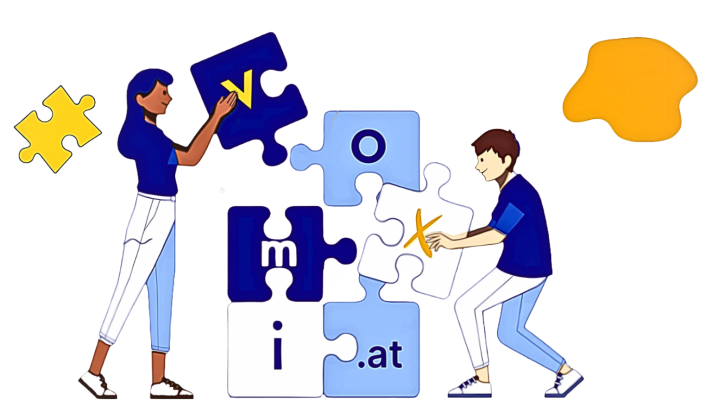

Unser voXmi- Team möchte mit einem eigens komponierten Lied die voXmi- Prinzipien in die Welt hinaus singen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, das Lied mit euren Schüler:innen zu hören oder mitzusingen.

|

|

|

|

|

|||

| 00:00 / 00:00 (-00:00) | ||||||

|

|

||||||

| Name | |

|---|---|

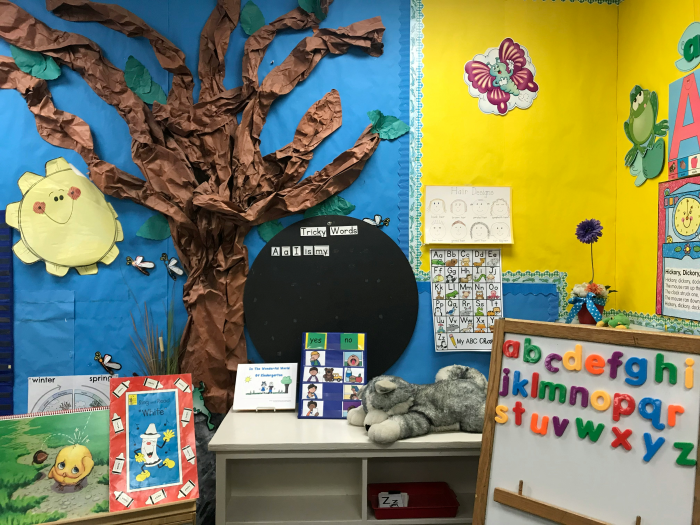

Der Praxiskindergarten der BAfEP 8 wird am 25. Juni 2025 als erster Kindergarten voXmi-zertifiziert. Dafür wurden in einem ersten Schritt mit Hilfe der voXmi – Checkliste Schwerpunkte für die Entwicklung zu den voXmi-Prinzipien bestimmt. Um Einblick in die konkrete voXmi-Arbeit zu geben, hat das pädagogische Team auf einem Padlet jene Aktivitäten und Bildungsangebote beschrieben, die der Kindergarten aufbauend auf die Theorie der 5 Bausteine für eine umfassende sprachliche Bildung, die für voXmi das Fundament bilden, setzt.

Beitrag: Katarina Mikic, Elementarpädagogin und voXmi Koordinatorin BAfEP 8

Foto: pixabay.com

Wie kann sprachliche Bildung in der Volksschule umfassend gefördert werden? Wie können alle Sprachen der Kinder Teil davon sein? Die voXmi – Checkliste bietet die Grundlage für eine erste Analyse, was an der Schule bereits gut verankert ist und was es noch braucht. Diese Checkliste steht am Beginn des Weges zu einer voXmi-Zertifizierung. Sie bezieht sich auf alle wichtigen Qualitätsbereiche von Schule – dazu gehören die Gestaltung des Unterrichts, die Kultur des Zusammenlebens in der Schule, die Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Partnern im Umfeld der Schule. Fünf Bausteine helfen, konkrete Maßnahmen am Standort zu entwickeln. Sie sind in den Tipps hier auf Padlet berücksichtigt: Padlet/voXmi-Startpaket: Auf dem Weg zur voXmi-Schule

Hinweise für jene, die einsteigen möchten oder die voXmi-Reise schon begonnen haben: Kommentare im Padlet – gerne auch Links zu weiteren hilfreichen Beispielen für die schulische Praxis – sind sehr willkommen! Der Vortrag von Elisabeth Allgäuer-Hackl erklärt sehr anschaulich die theoretischen Grundlagen zu den 5 Bausteinen umfassender sprachlicher Bildung.

Text: Ursula Mauric, Foto: Cezmi Halkali

How can language education be promoted comprehensively in elementary school? How can all the children’s languages be part of it? The voXmi Checklist provides the basis for an initial analysis of what is already well established at the school and what is still needed. This checklist is the beginning of the path to voXmi certification. It refers to all important quality areas of schools – including the design of teaching, the culture of coexistence in the school, the cooperation with parents and other partners in the school environment. Five components help to develop concrete measures at the site. They are considered in the tips here on Padlet: Padlet/voXmi starter kit: On the way to becoming a voXmi school.

Theoretical background information and valuable tips on which measures a language-friendly school can take in practice can be found in the presentation by Emmanuelle Le Pichon-Vorstman (2020). Concrete examples of language-friendly work in primary schools are the units in the LERI project on Name Inquiry, Identity Texts, Class Language Policy, and Weather Report.

Wie kann sprachliche Bildung in der Sekundarstufe umfassend gefördert werden? Wie können alle Sprachen der Kinder Teil davon sein? Die voXmi – Checkliste bietet die Grundlage für eine erste Analyse, was an der Schule bereits gut verankert ist und was es noch braucht. Diese Checkliste steht am Beginn des Weges zu einer voXmi-Zertifizierung. Sie bezieht sich auf alle wichtigen Qualitätsbereiche von Schule – dazu gehören die Gestaltung des Unterrichts, die Kultur des Zusammenlebens in der Schule, die Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Partnern im Umfeld der Schule. Fünf Bausteine helfen, konkrete Maßnahmen am Standort zu entwickeln. Sie sind in den Tipps hier auf Padlet berücksichtigt: Padlet/voXmi-Startpaket: Auf dem Weg zur voXmi-Schule

Hinweise für jene, die einsteigen möchten oder die voXmi-Reise schon begonnen haben: Kommentare im Padlet – gerne auch Links zu weiteren hilfreichen Beispielen für die schulische Praxis – sind sehr willkommen! Der Vortrag von Elisabeth Allgäuer-Hackl erklärt sehr anschaulich die theoretischen Grundlagen zu den 5 Bausteinen umfassender sprachlicher Bildung.

Text: Ursula Mauric, Foto: Cezmi Halkali

Der Aufgabenpool „voXmiT“ soll den Schüler:innen Mehrsprachigkeit mit ihren vielen Facetten spielerisch näher bringen.

Viele abwechslungsreiche und interessante Aufgabenstellungen und Rätsel warten hier auf Lernende der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II. Unter Begleitung der Lehrenden laden mehrere voXmiT-„Touren“ zur Mitreise ein.

Erstellt wurde der voXmiT-Pool im Frühjahr 2021 von Susana Landgrebe (RG/WRG 8 Feldgasse). Inhaltlich wurde nichts verändert, aber nun, knapp zwei Jahre später, wurden alle Links überprüft und ein paar Dokumente user-freundlicher gestaltet. Einsteigen – mitfahren – Sprachen erleben!

Die Projektinitiative „voXmi & Ö1 machen Schule“ startete im März 2022. Den Anlass bot der Jahresschwerpunkt des Radiosenders Ö1 „Sprachen.Vielfalt.Verstehen“ .

Mit einer Reihe von qualitativ hochwertigen, interessanten Sendungen sollte auf die bereits weit fortgeschrittene Reduktion der weltweit gesprochenen Sprachen und die damit einhergehenden kulturellen Verluste hingewiesen werden.

Seither fließt die Expertise aus den voXmi-Schulen in zahlreiche Unterrichtsbeispiele zu Hörbeiträgen, die sich mit Mehrsprachigkeit und allem was dazu gehört beschäftigen. Unterschiedliche Fachbereiche und Altersgruppen sind angesprochen. Je nach Zielgruppe (Allgemeinbildung oder Berufsbildung) und Altersgruppe Ihrer Lerner:innen finden Sie hier das sich ständig erweiternde Angebot von voXmi-Didaktisierungen.

Ö1 macht Schule # voXmi

Ö1 macht Schule ist ein Kooperationsprojekt von Ö1, PH Wien und BMBWF.

Ausgewählte Ö1 Sendungen werden vom Radiosender für die Nutzung im Unterricht kostenlos und unlimitiert online auf Ö1 macht Schule zur Verfügung gestellt. Das Team von „Ö1 macht Schule“ erstellt zu den Sendungen Lernpakete für die Sekundarstufe 1 und 2. Dabei werden die Inhalte des Ö1 Programms mit E-Learning-Angeboten zu einer Unterrichtsaktivität verknüpft. Alle Lernmaterialien und Unterrichtsideen stehen unter einer CC BY-SA 4.0 Lizenz kostenlos zur Verfügung.

„Ö1 macht Schule“ setzt sich in Kooperation mit voXmi aktiv für die Förderung der Mehrsprachigkeit in Österreich ein. Das Ziel ist, die Mehrsprachigkeit nicht nur als sprachliche Fähigkeit zu sehen, sondern auch als Bereicherung für das Verständnis und die Wertschätzung kultureller Vielfalt. Während Kinder mühelos zwischen verschiedenen Sprachen wechseln, sind Erwachsene oft mit Unsicherheiten konfrontiert, wenn es um ihre Mehrsprachigkeit geht. Diese als Stärke und Chance für persönliche und gesellschaftliche Entwicklung zu sehen, ist das Ziel des Projektes. Den Widerspruch, den Kinder aus migrantischen Familien erleben, wenn von ihnen erwartet wird, perfekt Deutsch zu sprechen, während gleichzeitig die Beherrschung ihrer Erstsprache gefordert wird, soll nicht unerwähnt bleiben. Die Perspektiven der Preisträgerin des Wettbewerbs „Sag’s multi“ Melisa Mete und des Logopäden und Deutschlehrers für Zweitsprachler Ali Dönmez werden in einem unserer Beiträge ebenfalls geteilt.

voXmi ist ein österreichweites Bildungsnetzwerk, das bildungsstufen- und bildungsinstitutionenübergreifend rund 60 Institutionen der elementaren Bildung, Volksschulen, MS, AHS und BBS erfasst. Das Bildungsnetzwerk voXmi unterstützt einen whole-school-approach, d. h. Entwicklung an Bildungsinstitutionen zu einem inklusiven Zugang zu sprachlicher Vielfalt und Mehrsprachigkeit in allen Bereichen der Bildungsarbeit sowie in der Gestaltung des Bildungsumfelds. Die Entwicklung eines sprachenfreundlichen Unterrichts, der sowohl fachspezifische und bildungssprachliche Aspekte als auch psycho- und soziolinguistische Komponenten berücksichtigt, bildet dabei einen besonderen Schwerpunkt. Das Motto von voXmi ist von- und miteinander Sprachen lernen und erleben. Anliegen ist es daher auch, Pädagog*innen und Lehrpersonen zu vernetzen, sodass diese einander dabei unterstützen, voXmi-Unterricht zu entwickeln – und auf diese Weise auch voneinander lernen und Vorstellungen zur Umsetzung von voXmi erweitern können.

Lehrpersonen und Hochschullehrende sind zugleich Expert*innen und Lernende in diesem Projekt. Sie

Die Beiträge für die Volksschule zeigen, wie sprachliche Vielfalt auf vielfältige Weise im Unterricht berücksichtigt und wie Mehrsprachigkeit gefördert werden kann. Die Ideen für den Unterricht wurden aus unterschiedlichen Perspektiven erarbeitet: Klassenlehrer:in, Erstsprachenlehrer:in, Freizeitpädagog:innen. Für voXmi-Schulen sind all diese verschiedenen pädagogischen Schwerpunkte Teil einer umfassenden sprachlichen Bildung.

Was ist ein Parlament? (1) (Sachunterricht, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung, Deutsch)

Was ist ein Parlament (2) (Sachunterricht, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung, Erstsprachenunterricht Arabisch)

Wie schreibt man Literatur? (Deutsch, Deutsch in Deutschförderklassen, Lebende Fremdsprache, Erstsprachenunterricht)

Welche Sprachen sprichst du? (Erstsprachenunterricht Türkisch und BKS, Deutsch, Musik, Darstellendes Spiel, Digitale Grundbildung)

Ein ganz großes Dankeschön an unsere Autor:innen für

ihre großartige Arbeit und Inspiration!

Birgit Lentz

Das Parlament ist das Herzstück jeder Demokratie und ein Ort des Sprechens. Im Parlament diskutieren und beschließen die Abgeordneten Gesetze und damit Regeln und Normen für unser Zusammenleben. „Parler“ geht auf das französische Wort für Sprechen zurück. Außerdem kontrollieren die ParlamentarierInnen die Arbeit der Regierung. Diese ParlamentarierInnen wiederum werden vom Volk, also von uns gewählt. Das ist auch wichtig, damit die Interessen möglichst vieler vertreten, sind: Alte, Junge, Frauen, Männer, Angestellte, Unternehmer und so weiter. Wie arbeiten die Menschen im Parlament? Oft müssen Kompromisse gefunden werden – aber wie geht das? Und was sind überhaupt Kompromisse? Darüber spricht Christoph Clar, er arbeitet in der Parlamentsdirektion, mit den Ö1-Kinderuni-Reportern von der Volksschule Flotowgasse.

Abdel Romdhane

Regeln zu schaffen, die den Alltag in der Klasse ordnen, oder einen Klassensprecher oder eine Klassensprecherin zu wählen, das lernt man schon in der Schule. In größerem Rahmen gilt das auch für die Demokratie. Wie genau funktioniert nun Demokratie? Welche Rolle spielt dabei das Parlament? Was gibt es für Möglichkeiten, um Politik mitzubestimmen? Demokratie bedeutet die gemeinsame Veränderung und Festlegung von Regeln. Die hier geplante Unterrichtseinheit sieht u. a. vor, dass die Kinder in einer Gruppenarbeit mit Hilfe eines Gesetzesgenerators ein Gesetz zu einem selbstgewählten Thema (für ein Spiel, für die Klassengemeinschaft, …) in Deutsch und/oder der Erstsprache (Arabisch) erstellen.

Anna Ruggiero

In dieser Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler zuerst den Begriff „Literatur“ kennen. In weiterer Folge beschäftigen sie sich mit den formalen Aspekten von verschiedenen Gedichtformen, die aus unterschiedlichen Kulturen stammen, und zwar Avenidas, Elfchen und Haikus. Schließlich verfassen sie selbst Gedichte und schöpfen dabei aus ihrem gesamten mehrsprachigen Potential.

Emra Duvnjak & Cezmi Halkali

Sprache ist ein sehr vielfältiges und komplexes Thema. Es gibt viele verschiedene Sprachen auf der Welt, und innerhalb jeder Sprache gibt es verschiedene Dialekte und Sprechweisen. Jede Sprache hat ihre eigenen Regeln und Grammatik, und auch die Art und Weise, wie wir sprechen, kann je nach Kontext und Situation variieren. Die Sendung wird ausschnittsweise in drei Etappen gehört. Zu den einzelnen Abschnitten erhalten die Schülerinnen und Schüler vertiefende Informationen und absolvieren jeweils passende Aktivitäten. Sie reflektieren ihre eigene innere und äußere Mehrsprachigkeit im Alltag.

Die hier vorgestellten Beiträge zeigen, wie in unterschiedlichen Fachbereichen die sprachliche Vielfalt der Schüler:innen eingebunden und alle ihre sprachlichen Repertoires gefördert werden können.

Welche Sprachen sprichst du? (Teil 1) (DaZ, Deutsch, Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit, Persönlichkeitsbildung und Soziale Kompetenz, Digitale Grundbildung)

Von der nicht immer großen Freiheit, mehrere Sprachen zu sprechen (Ernährung und Gesundheit, Fachpraktikum Kochen, Interkulturelle Kompetenz und Professionalität, …)

Von der nicht immer großen Freiheit, mehrere Sprachen zu sprechen (Deutsch, Ethik und Religion, Digitale Grundbildung, Persönlichkeitsbildung und Soziale Kompetenz)

Der syrische Autor Hamed Abboud (1) (Deutsch, Ethik und Religionen, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung)

Der syrische Autor Hamed Abboud (2) (Geografie und Wirtschaftskunde, Deutsch, Ethik und Religionen, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung)

Wer bin ich, wie kling ich? (Teil 4) (Deutsch, Musikerziehung & Tanz, Digitale Grundbildung, Berufsorientierung, …)

Wer bin ich, wie kling ich? (Teil 1) (Teil Deutsch, Musikerziehung & Tanz, Bildnerische Erziehung, Biologie, Physik, Digitale Grundbildung, …)

Lithium (Chemie, Physik, Geografie und Wirtschaftskunde, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung)

Erfolgreiche Reanimation – der Sonderfall Hebräisch (Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung, Geographie und Wirtschaftskunde, Ethik und Religionen)

Deutsch in Tschechien (Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung)

Ludwig Fels: „Was siehst du? Die Nacht.“ (Bildnerische Erziehung, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung, Digitale Grundbildung, Deutsch, …)

Sendungen über anerkannte Minderheitensprachen in Österreich (Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung, Geografie und Wirtschaftskunde, Ethik und Religionen): Kärnter Slowenisch und Steirisches Slowenisch, Romanes, Burgenlandkroatisch und Burgenlandungarisch, Die Welt des Hörens

# voXmi – Bildungsnetzwerk

Ein ganz großes Dankeschön an unsere Autor:innen für

ihre großartige Arbeit und Inspiration!

Katrin Nuredini

Die Schüler*innen beschäftigen sich ausgehend von der Ö1 Sendung „Die Ö1 Kinderuni: Welche Sprachen sprichst du? – Die Vielfalt in der Kommunikation“ mit unterschiedlichen Kommunikationsformen und deren Möglichkeiten.

Stefan Maier

Von der nicht immer großen Freiheit, mehrere Sprachen zu sprechen (1)

Viele Menschen in Österreich sprechen zwei, drei oder mehr Sprachen – im Beruf, in der Familie, unter Freunden. „Es ist eine ganz normale Sache für mich“, sagt der achtjährige Henryk in perfektem Deutsch. Mit seiner Mutter spricht er Polnisch, mit seinem Vater Rumänisch, mit der Schwester beides. Er hat bulgarische Freunde, versteht Italienisch, Französisch gefällt ihm auch. Kinder genießen es meist, mehrere Sprachen zu sprechen; Erwachsene nicht immer. Sie wollen sich „zugehörig“ fühlen und keine Fehler machen – vor allem in der Sprache des Landes, in dem sie leben. Wie ist es, zwei-, drei- oder mehrsprachig zu sein?

Susana Landgrebe

Von der nicht immer großen Freiheit, mehrere Sprachen zu sprechen (3)

Wie kommt man mehrsprachig durch den Alltag? Viele Menschen in Österreich sprechen zwei, drei oder mehr Sprachen – im Beruf, in der Familie, unter Freunden. „Es ist eine ganz normale Sache für mich“, sagt der achtjährige Henryk in perfektem Deutsch. Mit seiner Mutter spricht er Polnisch, mit seinem Vater Rumänisch, mit der Schwester beides. Er hat bulgarische Freunde, versteht Italienisch, Französisch gefällt ihm auch. Kinder genießen es meist, mehrere Sprachen zu sprechen; Erwachsene nicht immer. Sie wollen sich „zugehörig“ fühlen und keine Fehler machen – vor allem in der Sprache des Landes, in dem sie leben. Wie ist es, zwei-, drei- oder mehrsprachig zu sein?

Beatrix Himmer

Der syrische Autor Hammed Abboud (1)

Seit 2014 lebt der syrische Autor Hamed Abboud in Österreich. In dem Hörbild Spezial werden die Themen Flucht aus einem Kriegsgebiet, Heimat und Identitätsfindung im neuen Lebensumfeld behandelt. Ausgehend von seiner Lebensgeschichte beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Frage „Bleiben oder Gehen?“.

Christina Hufnagl

Der syrische Autor Hammed Abboud (2)

Ausgehend von der Lebensgeschichte des Autors reflektieren die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Herkunft und die ihrer Familienmitglieder. Es werden durch Gespräche Beweggründe herausgefunden, warum die Familienmitglieder ihr Heimatland verlassen haben (Krieg, Arbeitssuche, …).

Susana Landgrebe

Erfolgreiche Reanimation – der Sonderfall Hebräisch

Es ist eine faszinierende Tatsache, dass das Hebräische eigentlich schon ausschließlich als Schriftsprache nur einer belesenen Elite zugänglich war, dann aber fast künstlich belebt als Nationalsprache wiederauferstanden ist. Jetzt wird sie wieder im Alltag gesprochen. Welchen Problemen begegnet eine antike Sprache, die sich in einer modernen Gesellschaft mit deren differenzierten Bedürfnissen behaupten soll?

Johanna Mangold

Kärntner Slowenisch und Steirisches Slowenisch

Die Ö1- Sendung im Radiokolleg Wort.Schätze thematisiert den Einfluss der slowenischen Sprache auf die sprachliche Lebenswelt in Kärnten und der Steiermark. Dabei werden auch Diskriminierungserfahrungen aufgrund der Sprache oder des Dialekts angesprochen, welche sich in einer vielsprachigen Gesellschaft nur zu oft widerspiegeln.

Dietmar Rudolf

Laut Unesco sind fünf Sprachen in Österreich gefährdet: dazu gehört neben dem Jiddischen auch Burgenlandkroatisch oder Romanes, die Sprache der Roma, Sinti, Lovara und Kalderasch – sie alle sind seit 1993 in Österreich als Minderheit anerkannt. Die Sendung befasst sich mit der Herkunft des Romanes, seiner Gefährdung und den Möglichkeiten seines Weiterlebens.

Sabine Schubtschik & Daniela Glocknitzer-Talucci

Burgenlandkroatisch und Burgenlandungarisch

Wie ist es um die Sprachen der österreichischen Minderheiten bestellt?Burgenlandkroatisch und Burgenlandungarisch werden als gefährdete Sprachen eingeschätzt – sie stehen auf der „Roten Liste“. Die Ursachen dafür sind vielfältig – die Möglichkeiten, diese Sprachschätze nicht nur zu bewahren, sondern den Menschen als Alltagssprache zur Kommunikation zugänglich zu machen, erfordern Kreativität für die Lernorte und eine konsequente Sprachenpolitik.

Susana Landgrebe & Florian Schweitzer

Der Welttag der Gebärdensprache findet seit 1951 jährlich am 23. September statt. In Österreich ist die Gebärdensprache seit 2005 als Minderheitensprache anerkannt. Aber was genau ist eine Minderheitensprache und wie funktioniert die Gebärdensprache? Und was heißt es, nicht verstanden zu werden, aber trotzdem kommunizieren zu wollen?

Bernd Flacher

Wer bin ich, wie kling ich? (4)

Die menschliche Stimme dient nicht nur der Verbalisierung von Gedanken und Gefühlen. Insbesondere ihr Klang als integraler Bestandteil des Selbst- und Fremdbildes ist so etwas wie eine „sprachliche Visitenkarte“, die bei verschiedenen Sprachanlässen aber auch in Abhängigkeit der Sprech- und Sprachkompetenz (z.B.: Erst- und Zweitsprache, etc.) zu unterschiedlicher Eigen- und Fremdwahrnehmung führen kann.

Astrid Niederer & Johanna Mangold

Wie beeinflussen Stimme und Sprache unsere Identität? Unsere Stimme ist nicht nur unser körpereigenes Instrument, sondern formt unsere Persönlichkeit und unser Wesen. Mit ihr können wir uns ausdrücken, mit anderen Menschen kommunizieren und Musik machen. In unserer Gesellschaft sind dabei auch Sprache und Dialekt wesentlich für unsere Identität.

Gerit Brunner

Was siehst du? Die Nacht!

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir uns immer wieder mit dem Thema Holocaust beschäftigen. Der Holocaust erinnert uns an die Konsequenzen von Gleichgültigkeit und Schweigen. Die Auseinandersetzung mit dem schwierigen Thema fördert unser Mitgefühl und weist uns auf unsere moralische Verantwortung hin.

Die Wahl von Ludwig Fels´ Hörspiel „Was siehst du? Die Nacht!“ als künstlerische Grundlage bietet nicht nur sprachliche Tiefe, sondern erzeugt auch emotionale Resonanz und ermutigt zu einer intensiven Auseinandersetzung.

Das Projekt „Mirka Multilingual“ zeigt, wie wichtig es ist, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung aufzustehen und für die Rechte und Würde aller Menschen einzutreten. Darüber hinaus hat die multidimensionale mediale Umsetzung die Jury ebenso beeindruckt wie der Mut aller Projektbeteiligten. Ein in jeder Hinsicht zeitgemäßes und gelungenes Projekt, das vorbildlich konzipiert und umgesetzt wurde.“ (Jurybegründung für die Verleihung des Award Mediamanual: Best Practice 2023)

Mehmet Tankir

Lithium

Die Sendung behandelt das Thema Lithium und beleuchtet dabei seine natürlichen Vorkommen sowie die Methoden zur Gewinnung. Des Weiteren werden die Auswirkungen der massiven Lithiumförderung auf Menschen und Umwelt im Kontext des weltweit rapide steigenden Bedarfs an Batterien thematisiert. Wie für die kritische Bearbeitung des Themas sprachliche Bildung und sprachliche Vielfalt in den Unterricht einbezogen werden können, zeigt Mehmet Tankir in dieser Didaktisierung.

Birgit Neger

In der heutigen Tschechischen Republik wird seit langem Deutsch gesprochen, und es gibt eine lange Geschichte der Verbindungen zwischen den beiden Kulturen. Die Deutschböhmen, Deutschmährer und später Sudetendeutsche waren Siedler, die seit dem 12. Jahrhundert aus verschiedenen Teilen des heutigen Deutschlands und Österreich in die Region kamen. Ihre Mundarten haben alte Formen bewahrt, sich untereinander vermischt und auch tschechische Elemente aufgenommen. Nach der Vertreibung in den Jahren 1945/46 wurde Deutsch bzw. die deutschen Dialekte nur noch im privaten Kreis verwendet. Heute leben weniger als 20.000 Deutschsprachige in der Tschechischen Republik, vor allem im Norden und Westen Böhmens. Die deutsche Minderheit ist im Regierungsrat für nationale Minderheiten vertreten.

Die hier vorgestellten Didaktisierungen wurden für die hochschulische Lehre erarbeitet. Sie sollen Lehramtsstudierende und bereits im Beruf stehende Pädagog:innen dabei unterstützen, unterschiedliche Aspekte individueller, gesellschaftlicher und institutioneller Mehrsprachigkeit zu reflektieren sowie ihre pädagogischen Vorstellungen zu voXmi zu erweitern.

Stolz und Scham: Mehrsprachigkeit (Deutsch, Persönlichkeitsbildung und Soziale Kompetenz)

Was heißt „normal“ (Didaktik, Pädagogik, Hortpädagogik, Ethik, Deutsch, Frühe sprachliche Bildung und Förderung)

Mehrsprachig, aber wie? (Didaktik und Praxis der Elementarpädagogik, Sprachliche Bildung und Förderung, Grundlagen Elementarpädagogik I und II, Sprachliche Bildung)

Von der nicht immer großen Freiheit, mehrere Sprachen zu sprechen (2) (Erwachsenenbildung, Interkulturelle Kompetenz und Professionalität, Wahlpflichtmodul „Mehrsprachigkeit“ in Masterstudien)

Bedrohte Sprachen. Kann man tote Sprachen wiederbeleben? (Teil 1) (Deutsch, Sachunterricht, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung, Interkulturelle Kompetenz und Professionalität)

Bedrohte Sprachen. Kann man tote Sprachen wiederbeleben? (Teil 2) (Englisch, Deutsch, Sachunterricht, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung, Geografie und Wirtschaftskunde, Ethik und Religionen, Interkulturelle Kompetenz und Professionalität)

Ein ganz großes Dankeschön an unsere Autor:innen für

ihre großartige Arbeit und Inspiration!

Marina Camber

Stolz und Scham: Mehrsprachigkeit

Mehrere Sprachen zu beherrschen sollte doch eigentlich Grund für Freude und Stolz sein – doch Kinder aus migrantischen Familien erleben einen Widerspruch: Sie sollen vor allem Deutsch sprechen, man erwartet von ihnen aber, in ihrer Erstsprache perfekt zu sein. Zu Gast: die Preisträgerin des Wettbewerbs „Sag’s multi“ Melisa Mete und der Logopäde und Lehrer von Deutsch als Zweitsprache Ali Dönmez.

Gabriela Hofbauer & Sandra Kaeßmayer Was heißt „normal“?

Ausgehend von dem Podcast, der gemeinsam angehört wird, kommen die Schüler:innen in einen Dialog, in dem sie sich damit beschäftigen, wie herausfordernd es für Migrant:innen sein kann, sich in einer Gemeinschaft sprachlich und sozial zu integrieren. Die Auszubildenden sollen sich mit ihren eigenen Gefühlen, Erfahrungen, Gedanken und Meinungen auseinandersetzen und anschließend erfahren, wie sich ein philosophisches Gespräch darüber entwickeln kann. Ziel ist, dass sie für ihre künftige Arbeit mit Kindern sensibilisiert sind, wie wichtig „Mit-Sprache“ für Kinder ist. Auch die Methode des Philosophierens sollen sie im Rahmen dieses Themas kennen lernen, denn Philosophieren ist eine bedeutende Technik, um Mit-Sprache, Partizipation und Demokratie zu erleben – bereits in elementaren Bildungseinrichtungen.

Natascha J. Taslimi Mehrsprachig, aber wie?

Melisa Erkurt spricht in ihrer Ö1 Sprechstunde mit Zwetelina Ortega, Sprach- und Literaturwissenschaftlerin, über die Entwicklungsbegleitung von 0-6 jährigen Kindern im Sprach- bzw. Mehrspracherwerb. Kinder können im frühen Kindesalter mehrere Sprachen (spielend) parallel lernen, wenn bestimmte Strukturen geschaffen werden und Erwachsene grundlegendes Fachwissen dazu haben.

Beatrix Putz-Mayerhofer Von der nicht immer großen Freiheit, mehrere Sprachen zu sprechen (2)

Ausgehend von Aussagen aus der Ö1 Sendung, dass Kinder schneller eine neue Sprache lernen als Erwachsene, dass Mehrsprachigkeit für Kinder „natürlicher“ sei als für Erwachsene – dass aber, wer das Schreiben als Kunst betreibe, sich höchstwahrscheinlich für eine Sprache entscheiden müsse, wurde Elias Canetti als Ausgangspunkt und „Bindeglied“ für zwei Unterrichtseinheiten gewählt.

Ursula Maurič Bedrohte Sprachen. Kann man tote Sprachen wiederbeleben? (Teil 1)

In der Ö1 Sendereihe „Bedrohte Sprachen. Kann man tote Sprachen wiederbeleben?“ wird am Beispiel der Nordaustralischen Aborigines Sprache Kayardild beschrieben, welchen Verlust jede aussterbende Sprache darstellt. Beschrieben wird, was das Besondere gerade dieser Sprache ausmacht. Die Bedeutung, die Beziehungen zwischen Menschen für jede sprachliche Begegnung haben, spielt hier eine zentrale Rolle. Diese Aktivität hilft zu erkunden, auf welche Weise Sprache(n) und Möglichkeiten zur Gestaltung sozialer Beziehungen miteinander verbunden sein können.

Ursula Maurič Bedrohte Sprachen. Kann man tote Sprachen wiederbeleben? (Teil 2)

Das Manx-Gälisch ist eine bereits ausgestorbene gälische Sprache auf der Insel Man, die seit den 1970er Jahren erfolgreich wiederbelebt werden konnte. Das Platt- oder Niederdeutsche war zur Zeit der Hanse nicht nur eine häufig gesprochene, sondern auch eine Schriftsprache. Heute wird es in Gegenden Nord- und Ostdeutschlands verwendet. Am Beispiel dieser beiden europäischen Minderheitensprachen wird im Folgenden das Bewusstsein der Studierenden dafür erweitert, dass Sprachen Teil der Identität und des historischen Gedächtnisses von Menschen und darüber hinaus von ganzen Gesellschaften sind.

„Alltagsintegrierte Sprachförderung bedeutet, die eigene Sprache und die der Kinder im Alltag nicht dem Zufall zu überlassen.“ (Zwetelina Ortega) Eine kompetente Förderung von Mehrsprachigkeit für junge Kinder ist daher das Anliegen des Handbuchs zur institutionellen Mehrsprachigkeit in Kindergarten u. Schule HANDBUCH Sprachen_Stand 2022, welches die Wiener Kinderfreunde im Rahmen des INTERREG Projekts BIG „Bildungskooperation in der Grenzregion gemeinsam mit der Bildungsdirektion für Wien herausgegeben haben.

„Sprich mit mir und hör mir zu“ heißt eine Broschüre, die in vielen Sprachen Anleitungen enthält, wie Eltern ihre Kinder beim Sprechenlernen unterstützen können. Diese sehr gelungene Elternbroschüre wurde in viele Sprachen übersetzt. In den Sprachen BKS, Deutsch, Türkisch, Englisch, Ungarisch, Slowakisch und Tschechisch ist sie unter https://eu.wien.kinderfreunde.at/materialien/mehrsprachiger-elternratgeber als Download verfügbar.

Für die institutionelle Umsetzung einer qualitätvollen Sprachlichen Bildung haben die Wiener Kinderfreunde in einem grenzübergreifenden Projekt gemeinsam mit Partnern in der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn auch Qualitätsstandards entwickelt: 1.L.WEB Sprachbaum_finaleversion

Eine Reihe von wertvollen Informationen, Tipps und Impulsen für eine inklusive Arbeit mit der Sprachenvielfalt der Kinder in der elementaren Bildung findet sich auf der Homepage dieses INTERREG Projets unter www.big-projects.eu sowie unter https://eu.wien.kinderfreunde.at/materialien.

Die hier zur Verfügung gestellten Materialien dienen als Anregung, wie sprachliche Vielfalt in elementarpädagogischen Bildungsinstitutionen wertgeschätzt, unterstützt und gefördert werden kann.

Die Beiträge wurden für die drei Zielgruppen Kinder – Eltern – pädagogisches Team konzipiert, mit dem Ziel, (1) Mehrsprachigkeit sichtbar zu machen, (2) wertschätzend mit den vielen Sprachen der Kinder umzugehen und (3) Impulse für eine frühe sprachliche Förderung unter Einbeziehung aller Sprachen der Kinder zu setzen.

Alle Beiträge wurden von Studierenden des berufsbegleitenden Bachelorstudiums Elementarbildung: Inklusion und Leadership der Pädagogischen Hochschule Wien entwickelt und auch in der eigenen Praxis – im Rahmen der elementarpädagogischen Bildungsarbeit in unterschiedlichen Kindergärten – erprobt. Die Beträge können beliebig unter- oder miteinander kombiniert werden – über Feedback freuen wir uns.

(1) Impulse, Mehrsprachigkeit sichtbar zu machen

Helene Bosters: Mehrsprachige Elternaushänge

Sandra Wolf: Eine Reise durch die Welt der Sprachen und Schriften

(2) Impulse, um mit den vielen Sprachen der Kinder wertschätzend umzugehen

Dazu gibt es auch umfassende Materialien der Kinderfreunde Wien: Zur Praxis institutioneller Mehrsprachigkeit in Kindergärten und Schulen

(3) Impulse, um frühe sprachliche Bildung zu fördern

Nina Fraberger: Liedvermittlung in zwei Sprachen

Lisa Donnemiller: Die Geschichte der drei Schmetterlinge mit dem Kamishibai erzählt

Angelika Ungar: Gestaltung eines mehrsprachigen Bilderbuchs

Nadine Ruthner: Geschichtensäckchen

Jennofer Langer: Sprach- und Sprechanlässe mittels Pop-Up Bilderbuch „Das Farbenmonster“

Maria Hörmann: Sprachbingo

(4) Anregungen für die Zusammenarbeit mit Eltern

Vivien Pfeifer: Elternabend zu Mehrsprachigkeit

Simon Preiner: Unterstützung der Eingewöhnung mit Bildkarten und Wortschatzlisten

Ashley Kremser: Wichtige Elterngespräche im Kindergarten mehrsprachig / Deutsch als Zweit-/Fremdsprache

(5) Anregungen für die Entwicklung des pädagogischen Teams

Katharina Antolkovich-Swoboda: Teamworkshop zu mehr Bewusstsein für Mehrsprachigkeit

Oft werden Informationsaushänge für Eltern am Gang oder in der Garderobe aufgehängt. Meistens sind die Inhalte dazu auf Deutsch formuliert, jedoch sprechen nicht alle Elternteile die gleiche Sprache. Für einen inklusiven Gedanken ist es jedoch wichtig, dass alle Eltern die Möglichkeit haben, sich die Informationen anzueignen. Daher können Elternaushänge in mehrsprachiger Form gestaltet werden.

In diesem Beispiel wurden Karten gestaltet, auf denen die Inhalte (beispielsweise pädagogische Inhalte bzgl. einer Cremerutsche, Aktionstabletts) verschriftlicht wurden. Auf einer Karte war der Text auf Deutsch, auf einer anderen auf Englisch und auf wieder anderen in weiteren Sprachen geschrieben. So können immer jene Karten aufgehängt werden, die aktuell benötigt werden. Sie können außerdem aufgehoben und in den Folgejahren erneut genutzt werden.

Ein Beitrag von Helene Bosters

Liebe Leser und Leserinnen!

Hier können Sie ein paar Ideen finden, wie ein Elternabend zum Thema Mehrsprachigkeit gestaltet werden kann:

Elternabend zu Mehrsprachigkeit

Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren!

Vivien Pfeiffer

Um Kindern ohne Deutschkenntnissen und deren Eltern die Eingewöhnung in der Kleinkindgruppe bzw. in der Kindergartengruppe zu erleichtern, werden Bildkarten und Wortschatzlisten eingesetzt. Diese sollen bei der Orientierung im Gruppenraum helfen.

Die Ausgabe der Bildkarten und die Wortschatzliste werden den Eltern vor der Eingewöhnung übermittelt mit der Bitte, die Bildkarten in der Wohnung an den passenden Stellen anzubringen. Zu Hause können die Eltern nun die Bildkarten mit den Kindern besprechen. Die Wortschatzliste soll mit den entsprechenden Begriffen in den Erstsprachen ausgefüllt und am ersten Eingewöhnungstag mitgebracht werden.

Diese Wortschatzliste dient der Pädagogin oder dem Pädagogen dazu, die Bedürfnisse der Kinder besser zu verstehen. Eine identische Ausgabe der Bildkarten wird rechtzeitig zur Eingewöhnung des Kindes in der Gruppe an den entsprechenden Orten aufgehängt. Diese Bildkarten dienen den Kindern zur besseren Orientierung, stellen ein vertrautes Bindeglied zwischen dem bekannten Wohnbereich und der noch unbekannten Umgebung im Kindergarten dar und erleichtern den Kindern das Mitteilen ihrer Bedürfnisse.

Bildquelle: Simon Preiner

Unterstützung der Eingewöhnung mit Bildkarten und Wortschatzlisten

Elterngespräche sind ganz wichtig und notwendig. Diese müssen immer wieder geführt werden. Sie dienen der gegenseitigen Information, der aktiven Bildungspartnerschaft, fördern die Transparenz, können helfen bei der Förderung von Kinder mit besonderen Bedürfnissen wie z. B. bei Autismus, ADHS. Der Anlass für ein wichtiges Elterngespräch kann sein, dass die Eltern ein Anliegen, Wünsche, Ideen haben, Informationen benötigen oder eine Beschwerde eingebracht haben und diese nun mit den Eltern besprochen werden soll/muss. Dann kann auch als Anlass für ein Gespräch mit den Eltern sein, dass der/die Pädagogin/Pädagoge mit den Eltern etwas in Ruhe besprechen (Entwicklungsgespräch, Therapie Info, Anliegen, Zusammenarbeit, Hilfe/Mitarbeit/Unterstützung, …) möchte.

Damit dem Gespräch Raum und Zeit gegeben werden kann, muss ein Termin vorab vereinbart werden. Dieser Termin muss für alle TeilnemerInnen gut passen (Tageszeit, ohne Kinder, Raum…). In fast allen Wiener Bezirken sind Kinder unterschiedlicher Nationalitäten, unterschiedlicher sprachlicher und kultureller Herkunft vertreten. Es gibt viele Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen viele Kinder und Eltern wenig bis kein Deutsch verstehen oder sprechen. Beispiel: In unserem Kindergarten gibt es nur zwei Kinder mit DAE (von 130 Kindern). Das ist eine große Herausforderung für alle GesprächspartnerInnen. Informationen über die Erstsprache der Eltern/GesprächspartnerInnen müssen eingeholt werden. Auf den meisten Anmeldeformularen sind die Erstsprachen der Kinder und die Erstsprachen der Eltern angegeben. Fehlen diese Angaben, dann müssen die Eltern gefragt werden. Es genügt nicht nur die Erstsprachen zu ermitteln, sondern es muss auch das Sprachniveau erfragt werden. Davon hängen die Wortwahl und die Vorbereitung auf das Gespräch ab. Je geringer die Deutschkenntnisse, umso einfachere Wörter und Satzstrukturen müssen im Gespräch verwendet werden. Hilfreich ist es, sich einen Gesprächsleitfaden (Stichworte) zu erstellen. Dieser dient der Unterstützung beim Gespräch. Es können eigene einfache Notizen sein oder ein vorgefertigter Gesprächs-Leitfaden zum Ausfüllen. Die meisten LeiterInnen haben solche im Büro aufliegen.

Es ist optional sich einen Leitfaden zu erstellen. Er hilft, beim Thema zu bleiben, die einfachen Worte zu haben, keine Eckdaten zu vergessen, allgemeine und spezielle themenbezogene Infos zur Hand zu haben, sich zu fokussieren, sensibilisieren, Elterninfos gleich zur Hand zu haben, auch bekannte private Infos aus früheren Gesprächen notiert zu haben.

All das hilft, das Gespräch positiv zu beeinflussen, vermittelt den GesprächspartnerInnen Interesse, Wertschätzung, Achtsamkeit sowie Aufmerksamkeit von Seiten des Pädagogen/der Pädagogin, (ist hilfreich um eine gute Beziehung und Gesprächsatmosphäre aufzubauen, ….). Die eigenen Ziele müssen klar, kurz, prägnant, erreichbar, zeitnahe und bewertbar sein. Informationen zum Thema der Eltern sollte eingeholt werden. Geht es z. B. um ein autistisches Kind, dann müssen allgemeine und spezielle Infos darüber vorab eingeholt werden. Geht es um eine Beschwerde, sollten vorab schon lösungsorientierte Ansätze überlegt und vorbereitet werden. Das hilft, das Gespräch positiv zu führen, positiv zu beeinflussen, hebt die Kooperationsbereitschaft und ermöglicht, im zeitlichen Rahmen bleiben zu können.

Ein geeigneter (Zeit, Größe, Corona Hygienerichtlinien Tauglichkeit, …) Raum muss ermittelt werden. Es muss der zeitliche Rahmen festgelegt werden. Dieser muss beim Festlegen des Termins fixiert werden und zum Gesprächsbeginn auch noch einmal angesprochen werden. Es sollte auf keinen Fall eine Stunde überschreiten. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne für ein intensives und schwieriges Gespräch ist damit erreicht. Gut ist es, wenn ein Teammitglied die Erstsprache der GesprächspartnerInnen spricht. Wenn dies nicht der Fall ist und die Deutschkenntnisse der Eltern sehr gering sind, sollte eine Übersetzer-App aufs Handy geladen werden. In ganz schwierigen fällen, kann ein Dolmetsch Service von der Stadt Wien genützt werden. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige. Welches zum Einsatz kommen kann/darf, wird von der Leitung und von der Verfügbarkeit abhängen. Es ist gut zu wissen, dass wir damit nicht alleine sind. Es ist genau darauf zu achten, dass das Gespräch ungestört ablaufen kann. Wichtig ist auch, dass alle Handys abgeschaltet sind. Auf Vibrieren zu stellen ist ebenfalls zu vermeiden. Es stört, wenn immer wieder ein Handy summt, surrt oder vibriert, das lenkt ab. Einzige Ausnahme darf sein, wenn am Handy des Pädagogen/der Pädagogin die Übersetzer App hochgeladen wurde/werden musste.

Wichtige Eltern Gespräche im Kindergarten – mehrsprachig oder Deutsch als Fremdsprache

In Österreich gibt es – wie in jeder migrationsgeprägten Gesellschaft – Mehr- und Vielsprachigkeit. Das Thema Sprachen und Sprachenrechte polarisiert und wird gesellschaftlich kontrovers diskutiert.

Das Heft bietet Basisinformationen, bereitet den internationalen und europäischen Rechtsrahmen auf, geht auf die österreichische Situation ein und beleuchtet das Wechselspiel von Sprachenrechten und weiteren Menschenrechten (z.B. Recht auf Information, Recht auf Bildung).

Zusammengestellt hat das Heft Susanne Fraczek. Sie ist Juristin, Politikwissenschafterin und Absolventin des DaF/DaZ-Zertifikatskurses der Universität Wien und war langjährige Mitarbeiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte.

Aus dem Inhalt:

Kostenloser Download:

polis aktuell 5/2021: Sprachenrechte [pdf, Web, niedrige Auflösung 2,6 MB]

polis aktuell 5/2021: Sprachenrechte [pdf, Druck, hohe Auflösung 7,8 MB]

polis aktuell kann auch im

Wer sich ein wenig Hintergrundinformation dazu holen möchte, was voXmi mit den globalen Bildungszielen der UN Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verbindet, was das mit Demokratie zu tun hat und wie das Ganze auch greifbar und umsetzbar wird, der kann in folgenden Texten Argumente finden: In der Zeitschrift „ide. informationen zur deutschdidaktik“ zum Menschen- und Kinder-Recht auf Sprache: Ide_4-2015_Sprachliche Bildung im Kontext von Mehrsprachigkeit_Huber-Kriegler

Zu voXmi und p4c (Philosophy for Children) in der Zeitschrift „ide. informationen zur deutschdidaktik“ und in der online Zeitschrift R&E Source der PH NÖ:

Ide_2_2022_Österreich im Blick_Mauric,Thielmann

R&E Source_Mauric & Thielmann 2022

Ein Beispiel aus der Praxis, wie das umgesetzt werden kann, beschreibt die VS Oberau.

Und nicht zuletzt die zentrale voXmi-Botschaft: Giving languages a voice https://youtu.be/DcYaOi6TJFY